休息時去看了一場有訴求的電影——「自由」。影片是《富都青年》。

其實整場電影刺痛我的,不是小視訊宣傳的那段手語的自白,也不是宣傳出來的為了短短的幾秒鐘,學了三個月的砍雞的鏡頭。是一個廣告牌上的廣告語,電影中的翻譯,沒記錯的話是被翻譯為「馬來西亞愛每一個子民」,但是流傳出來的視訊,卻被翻譯為「馬來西亞的子民」。控訴的力度小了好多。一個有出生證明卻沒有身份證的人,一個被自己的國家不承認的人,一個被移民局經常驅趕的人,如何當得起「子民」二個字呢。

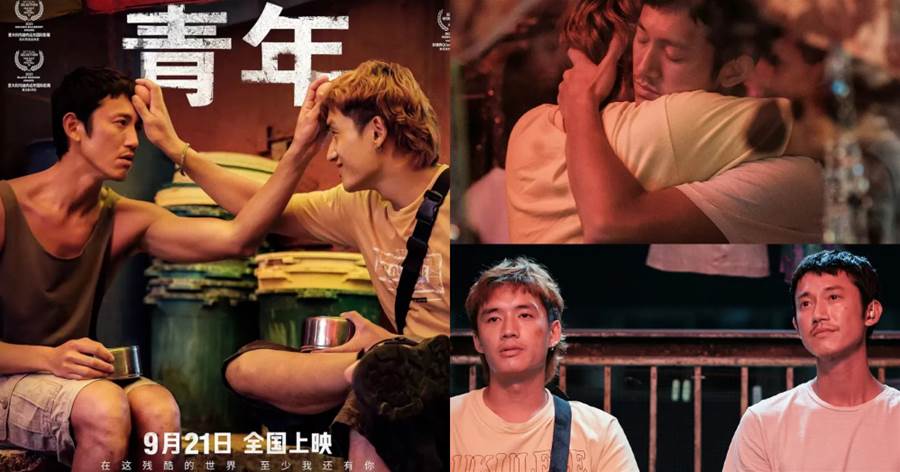

聾啞人阿邦在一棵老樹下撿到了被親生父親舍棄的阿迪,兩個同樣孤獨并且無根的流浪人互為兄弟,互為成全,互為救贖。靠義工救助,設法合理化的取得公民身份和打黑工生存,是生活的具體現狀。不能用自己的身份租房,不能把辛苦省下的錢存進銀行,并且時不時的躲避移民局的檢查,是無法證明自己存在的尷尬——有我或是無我。

畸形的樹根照例不能開出正常的的花,僅憑和普通公民一樣的勞動付出,終究是得不到自己想要證明的存在,無休無止的等待,躲避,逃跑。阿邦夜晚路燈下躲避移民局檢查的身影,被路燈拉的很長,他影子下面有兩個穿著比較破爛的,一前一后同樣躲避的兩個孩子。在那一刻我仿佛看到了我小時候常玩的一個游戲,路燈下,你的影子疊著你的影子,層層疊疊,前路光有多少,影子就能疊多久。

人的一生需要愛也需要被愛,被愛的感覺和被需要,被證明是同樣的問題。不敢愛,不能愛,不能付出愛,或許是最無奈的痛苦,邦的心中有一個念頭,那就是做個好人,他教弟弟,要干活不要偷懶,要做個好人。他放手不敢留自己心愛的女朋友,連花費很多錢買來的絲巾都不愿意送出去,只為了兩個字,成全。

其實電影故事老套的不行,弟弟誤傷了前來幫他辦合法身份的義工,滿地的獻血,使這個在兄長呵護下,一直不愿意長大的孩子驚慌失措。兄長為了保護弟弟,冒名頂替自首,證據確鑿被判絞刑。我最為無奈的感同身受的鏡頭,就是出現于阿迪為了哥哥找辯護律師,但是卻沒有一個律師愿意承接。

迪一次次的打電話去律師樓,又一次次獨自回家的背影中。在這個時刻我突然想起來老父親早年教會我的一句話,弱國無外交。

故事其實也是有新意的,反轉出現于交代了邦其實并不冤枉,他怕被人發現,捂住了還有呼吸并且向他尋求幫助的義工的喉嚨。底層民眾的貧困生活,有些愚昧的思想一下子具象化了,為了生存,其實并不無辜。

吳慷仁飾演的阿邦是一個聾啞人,全劇只有三句話的台詞,「我想死」——這句話重復了三遍。但是應該看過電影的人都知道,他說的明明是我想活。在死刑前因為最普通的的一句話,「活著就要好好的活」崩潰了。他發出了生命中最后最美的控訴——我想活,可我怎麼活。「我出生在這里,我付出所有,做一個好人,我只想要一個家,一個愛我的人,一份不需要躲避逃跑的生活,一張身份證」。可能用生命發出的吶喊,格外的震耳欲聾,每一個曾經絕望的邊緣的嘶吼,又格外的凄洌悲愴。

曾經的歡快的日子里,兄弟之間用彼此的額頭敲碎煮雞蛋,最為樸素的食品,帶來一次又一次令人愉悅的懷念。

在影片最后的時候,臨死前家人的會面,兄弟倆克制且隱忍,哥哥又一次拿起雞蛋說最后一次。

當雞蛋又一次被敲碎的時候,我想起來兩句完全不搭邊兒話,一句是當頭棒喝,還有一句是從此可都改了吧。不知道邦生活的富都是不是能聽得見,也不知道邦想要的富都是不是從此可都改了。