牛頓的萬有引力定律告訴我們,物體的引力與其質量成正比,因此, 質量越大的物體引力也就越大。

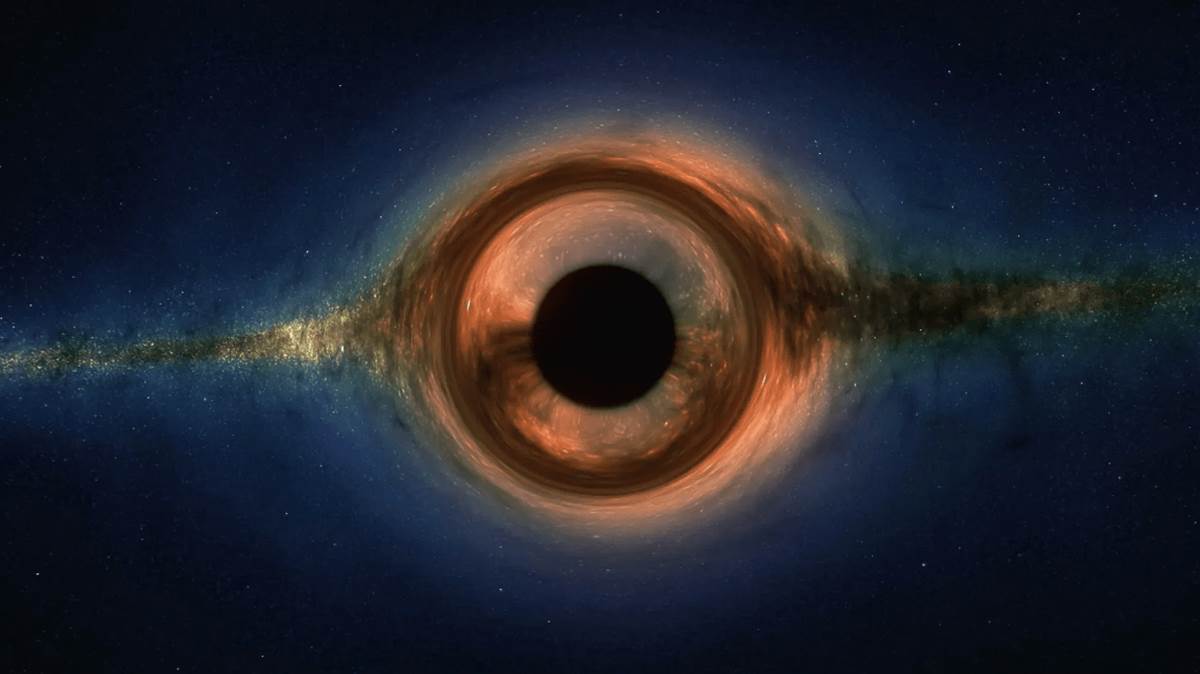

對于宇宙中的各種天體也是如此。 以黑洞為例,黑洞的密度與質量達到了極致,而極致的質量便帶來了極致的引力,讓黑洞具備了吞噬萬物的能力,無論是光線、塵埃還是星球 ,一旦進入了黑洞都是有去無回。

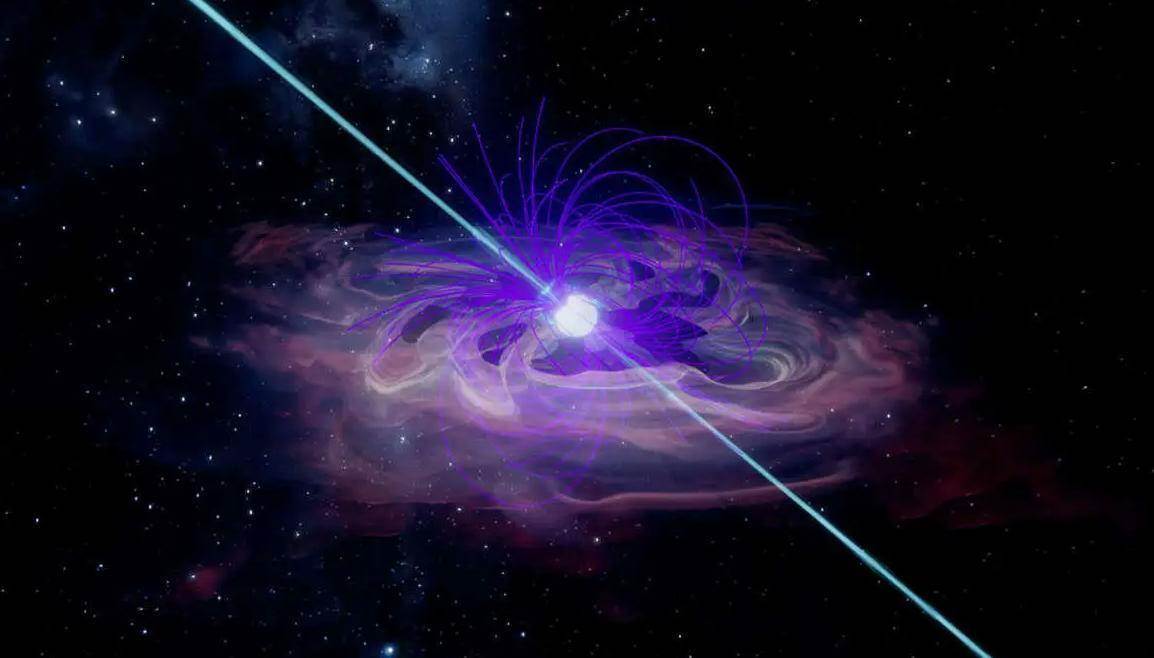

與黑洞類似, 宇宙中還有一種叫作中子星的天體,它的密度也達到了極致,甚至僅次于黑洞。

據天文學家觀測,中子星有著非常驚人的密度, 1立方厘米就能達到8000萬-20億噸的重量。與太陽相比,1立方厘米的中子星相當于1.4到3個太陽質量。

那麼,中子星為何有著如此驚人的密度?如果人類流落到了中子星上,又會發生什麼?

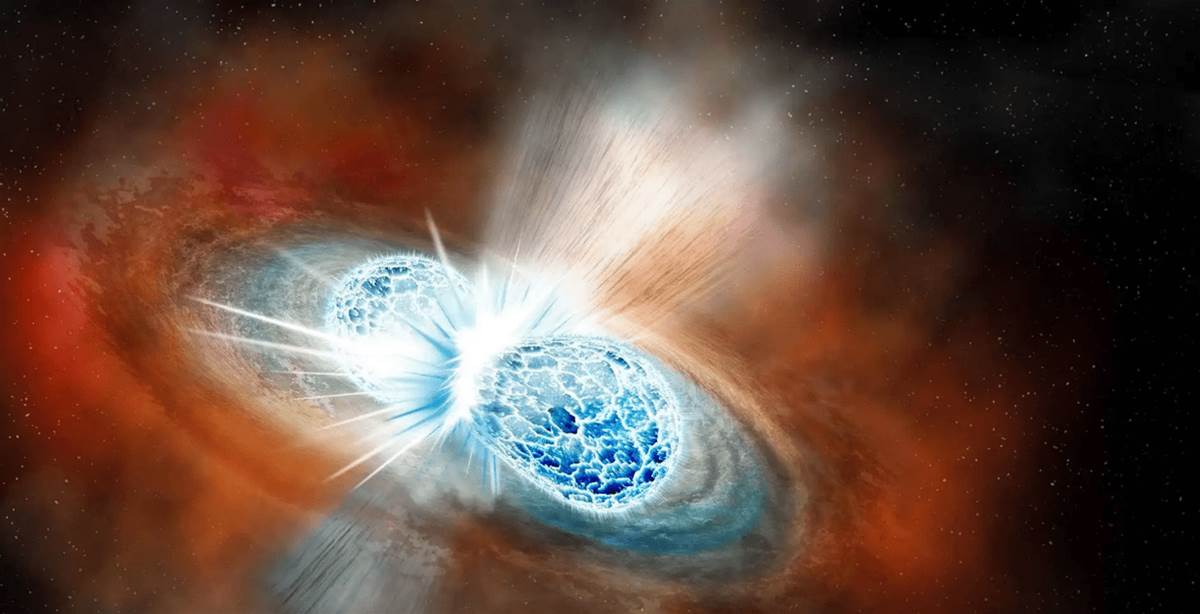

根據科學家們觀測,構成中子星最初形態的并不是中子,實際上, 中子星是恒星末期演化后的產物。

不過,這種演化過程相當漫長并且具有隨機性, 并不是所有恒星最終都會變成中子星。

在某種意義上, 中子星就相當于是恒星的尸體。

因此,要了解中子星是如何形成的,首先就要知道恒星的形成和歸宿。

由于引力的吸引,宇宙中的各種物質會向彼此聚集靠攏,形成一團星云, 星云就是恒星的前身。

在引力影響下,大量宇宙物質會向星云中心聚集,這就形成了原始的恒星。而 隨著引力的增加,原始恒星的體積會被不斷壓縮,就像是一只無形的手在不斷地將大量宇宙物質捏在一起。

當體積被壓縮到一定程度之后, 在高溫高壓的環境之下,恒星內部會發生核聚變,釋放出大量能量。

內部釋放出的能量抵擋住了外力之下恒星的進一步收縮,這樣一來, 原始恒星的內外就保持在了一個相對平衡的狀態,一顆耀眼的恒星就此誕生。

在此之后,恒星內部會一直進行核聚變,氫元素和氦元素便被不斷消耗。

文章未完,點擊下一頁繼續

代表者: 土屋千冬

郵便番号:114-0001

住所:東京都北区東十条3丁目16番4号

資本金:2,000,000円

設立日:2023年03月07日